Садоводство очень много значит для нашего района: это прекрасный вид цветущих деревьев весной, наливающиеся краской яблоки осенью – один из главных символов нашего города. Кроме этого, это экономика: сады дают возможность многим людям заработать и остаться жить в Хвалынске, никуда не уезжая.

Как говорит Валентина Ивановна Бородина про картину Александра Дьякова – «Красное яблоко Хвалынска» и есть Хвалынск. Это смешение Петрова-Водкина, хвалынских пространств и контрастных теплых и холодных цветов.

Именно эту неотъемлемую часть Хвалынска – садоводство – и исследует сейчас Алексей Наумов. Он работает над новой книгой, посвященной хвалынскому садоводству.

Вот что он нам рассказал об истории хвалынского сада.

Зрим в корень

Эта тема очень интересная, потому что это айдентика города, и, к сожалению, источников о ранней истории садоводства у нас крайне мало. Первая регистрация садов в списке садовладельцев началась после издания указа Министерства внутренних дел о том, что власти на местах должны провести межевание на городских землях, чтобы четко отмерять размеры садов для уплаты налогов за землю.

Эта работа в Хвалынске была завершена только к 1855 году. Именно эти списки мне удалось найти.

В принципе, они очень много объясняют среди топонимов: Красулин родник принадлежал Агафье Красулиной, Мамонтов ключ, на котором позже расположится Веденская старообрядческая обитель, принадлежал мещанину Игнатию Мамонтову. Соединяя топонимы и садовладельцев, ты понимаешь, что это все наложило очень яркий отпечаток на хвалынскую жизнь. К сожалению, очень много уже забыто, но вместе с этим такие поиски помогают раскрыть сущность места.

К примеру, Маркина горка, говорят, что там поселился отставной солдат и прочее, а изначально Маркин — это был владелец садов, которые уходили к Винному ключу, и вся горка была, по сути, один большой сад.

Что ещё очень важно — документальная часть начинается у нас с середины 19 века, когда мы можем понимать вообще масштаб хвалынского садоводства, размер садов, который в среднем составлял где-то 1,5–2 десятины.

Почему

Старая Яблонка?

Ещё мне хотелось понять, откуда возникло название Старая Яблонка.

Вроде бы понятно, есть садоводство с 19 века и прочее… Но есть Ревизская сказка села Яблонки за 1721 год. Село существует и называется Яблонка.

А уже во второй Ревизской сказке есть Старая Яблонка. Скорее всего, это значит, что образовалась Новая. А мы знаем, что с 19 века села Новая и Старая Яблонка наряду с Подлесным были центром по производству яблоневых саженцев.

Там выращивали саженцы, которые расходились по всему Поволжью. В Пензенскую губернию, Самару, а также Урал.

Айдентика места Яблонки была связана непосредственно с производством саженцев. Есть версия, что вообще садоводство в Хвалынск пришло из Касимовского ханства, которое ликвидировали как раз в 1650–80 годы. Именно из Касимовского ханства бежали мордва и татары.

Они наверняка принесли на нашу землю какие-то промыслы, потому что не может село возникнуть из ничего, просто на пустыре. Не могло село ни с того ни с сего называться Яблонкой. Значит, за этим местом закрепилась какая-то слава, связанная с яблоками.

Существует версия и о том, что местная языческая мордва поклонялась некой яблоне, но я в источниках ничего подобного не обнаружил.

Источник свидетельствует о том, что мордова сюда пришла с территории ликвидированного Касимовского ханства, – это Рязанская земля. Эти люди и принесли с собой садоводство.

Выращивание посадочного материала было одним из занятий.

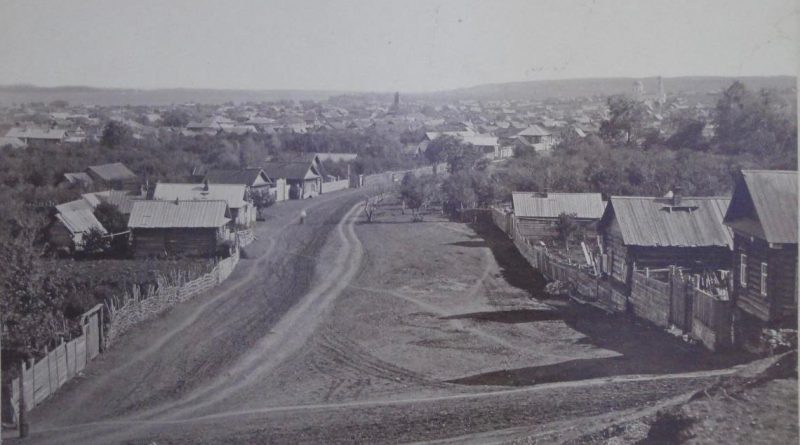

Важно отметить тот факт, что хвалынское садоводство развивалось вокруг малых рек, то есть оно не занимало широкую полосу свободных земель, а распространялось в ущелье речки Черемшанки. Винный ключ был также садоводческим местом, причем он вписывался в наш город. Сейчас на Винном ключе построены стадион, поликлиника и все остальные учреждения. Но, по сути, раньше это был большой овраг, наполненный водой, и сады доходили вплоть до улицы Революционной.

Со временем стали строить новые дома в «Красную линию», а сады стали вырубать. Сначала просто прокладывали дорогу, вероятно, рука не поднималась рубить сады, но в связи со строительством – пришлось.

Что же отличает Хвалынский сад от любого другого? Ведь у каждого сада своя метафизика. У нашего сада 3 ипостаси, которых нет больше ни у одного сада в мире.

Три ипостаси

Ипостась первая

1-я ипостась – она достаточно распространенная. Это промышленный сад-кормилец, он связан с выращиванием яблок. Это все, что связано с переработкой плодов: варенье, кондитерское производство и прочее.

Это сад как место отдыха. Сад был сопряжен с наличием плотины, перегораживающей родник. На одной Черемшанке только было 28 плотин. Собственно, их остатки сейчас и служат нам в пещере монаха. Это была мельница купца Пономарева, Пономаревский ключ и пруд. Ниже сохранились остатки и плотин, и озер. То есть у хвалынских садов были свои звуки: вертелось колесо, жернова крутились, птицы пели – это был уникальный колорит хвалынского сада. Для полива строились акведуки, желоба, по которым стекала вода, которую пили, она же пополняла пруд.

Позже стали строить там дачные домики, и садоводство продолжало быстро развиваться.

В 60-е годы 18 века принесли с собой неумелую травлю вредителей. Обрабатывали сады неумело, мышьяком в больших количествах.

Стали погибать птицы. Местный врач забил тревогу, когда хвалынский мальчик отравился мышьяком. Он отправил в медицинский департамент соответствующее письмо, где сообщал о том, что местные жители неразумно используют мышьяк. И в Хвалынск приехал известный энтомолог, ученый Карл Эдуардович Линдеман. Конечно, он был в шоке от такого варварского садоводства. Линдеман сделал методичку, где описал, что делать с плодоносящим садом. И уже городская управа с тех пор лимитировала использование мышьяка. Также было прописано устройство скворечников, чтобы птицы возвращались. Естественно, вредителей меньше не стало. Надо сказать, что в конце 19 века городская управа прикладывала серьезные усилия к тому, чтобы поднять уровень садоводческой культуры.

Поэтому в Хвалынск приезжают выдающиеся учёные:

Шумков Евгений Макарович оставил первый труд, посвященный хвалынскому саду и его полному исследованию. Челинцев Александр Николаевич, выдающийся аграрий, представитель хвалынской купеческой семьи, который провел исследования и первую свою научную работу посвятил Хвалынску.

Ипостась вторая

Хвалынский сад — художественная мастерская.

Борис Мусатов в саду Челинцевых написал «Изумрудное ожерелье». Эта картина сейчас находится в Третьяковской галерее.

Плюс художественная мастерская, конечно же, Петрова-Водкина и его знаменитая «Красулинка». Сады, которые находились в дельте Красулинского родника, Петров-Водкин назвал Красулинкой.

Здесь тоже очень много загадок и тайн, потому что, скорее всего, Кузьма Сергеевич покупал два сада, общая площадь которых была более 5 десятин, и именно поэтому у него отобрали «Красулинку».

На Красулинке знаменитый русский художник по собственному проекту построил дачу-мастерскую. Он её очень любил и провёл там значительное количество времени, создал там известные картины.

Именно там он сформулировал знаменитую сферическую перспективу. И когда мы нашли это место, где как раз и были Красулинские сады, — мы увидели, что это действительно пуп земли. Пуп, огороженный с трёх сторон оврагами, где ощущаешь эту самую планетарную сферичность, потому что сады сбегают в овраг линиями, и можно видеть и понимать, что вот она — маленькая планета, а ты большой-большой ходишь по ней и ощущаешь эту сферичность. И архитектура дачи неслучайна: Петров-Водкин сделал её именно на склоне для ощущения сферичности.

Третья ипостась

3-я ипостась Хвалынского сада – сад, духовная крепость.

Обычно сады возникают при монастырях. В Хвалынске же в садах возникли старообрядческие монастыри.

Когда разорили Иргиз, монахи убегали и спасались в дачах, мельницах Хвалынских купцов Михайловых, Пономаревых и, собственно, на базе садов возникали монастыри.

Официально, возникшие монастыри числились частными садами до 1905 года, пока не объявили указ о веротерпимости, и старообрядцы стали создавать юридическое лицо, на которое эти сады потом переводились. И только в 1905 году они фактически стали монастырями. До этого, 70 лет их существования, они были связаны в первую очередь с именами садовладельцев: Мамонтов Ключ, Пономарев ключ, Верхний Черемшан, Нижний Черемшан – все это были сады.

Эти три ипостаси я изучаю с разных ракурсов. Собрано огромное количество материалов из российских государственных архивов.

Книга о садах – это не просто. Да, в Хвалынске возделывали сады, но что происходило внутри? Что за люди за ними стояли? Как была организована жизнь и какие сорта выращивали?

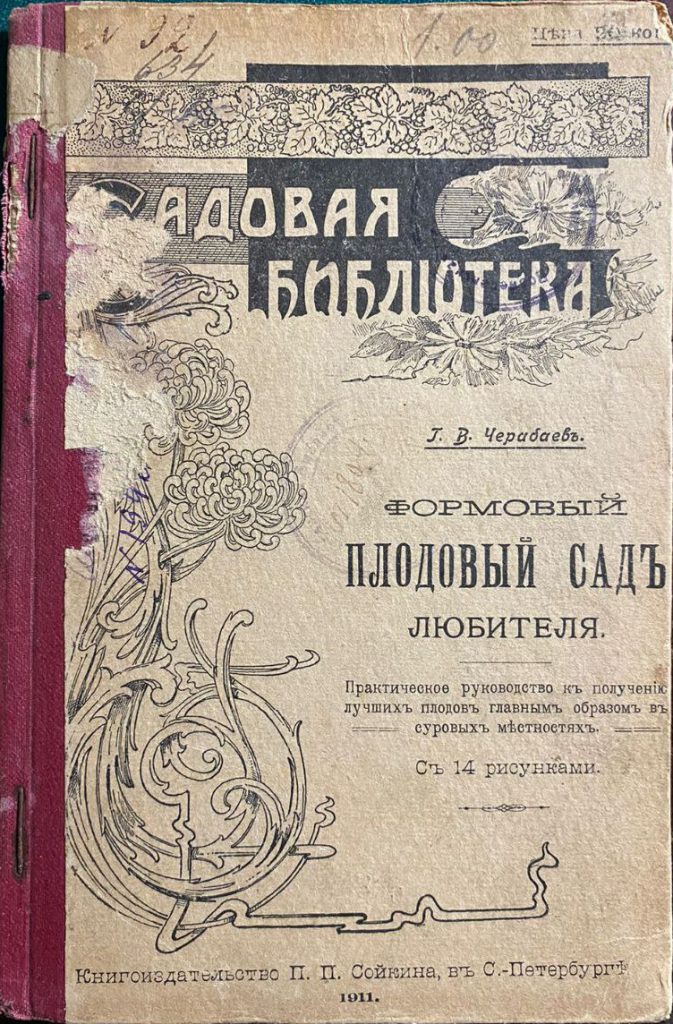

Все это большой труд, но и большой интерес. Очень интересно узнать больше об известном Хвалынском селекционере – Черабаеве Григории Васильевиче. Этого человека отправляли учиться на садовника, он был учеником Греля, у которого была станция селекции на Воробьевых горах.

Он акклиматизировал южные растения через прививки на морозоустойчивый подвой. Черабаев привозил эти растения в Хвалынск, где была опытная станция. Где точно я не знаю, если кто-то из старожилов нашего города подскажет – буду очень благодарен.

У него было огромное количество научных трудов. В 20–30 годы Черабаев в Хвалынске выращивал рис, хлопок и различные южные сорта растений.

Говорят, что он умер в 50-е годы и долгое время руководил оранжереями в педучилище. Это уже советская история садоводства. Тут ассоциация с Хвалынским садом – это в первую очередь совхозные сады. Сад стал носить чисто утилитарный характер.

С одной стороны, Хвалынский сад много для нас значит, а с другой – мы ничего о нем не знаем. Он как данность, как бабушка, которая всегда есть, но, когда она умирает, ее хочется о многом расспросить.

Так и Хвалынское садоводство – может о многом рассказать, но никто не спрашивает. Оно может очень много рассказать, но никто не спрашивает.